环顾同济大学校园周边,2.6平方公里土地上,集聚了近2千家以设计类为主的企业,其中80%的企业由同济大学师生创办,“环同济知识经济圈”年产值已超出300亿元。高校优势学科知识溢出效应凸显。

看同济校园,一股股创新创业热潮正在激情涌动:近日,上海市大学生科技创业基金会同济大学分基金第17批大学生创业项目刚刚完成评审,又一批新项目将获同济分基金资助、成立公司并入驻同济大学生创业园;成立不到2年的“同济创业谷”正面向全校师生征集第5批具市场性、前瞻性、学科交叉性的创业项目;同济大学第5届“跨国创新移动课堂”正在火热招募,移动快车9月将开赴意大利……

“是否真正创业,是学生自身禀赋和自主选择的结果,但将创新创业意识、精神的培育和引导贯穿于教育教学全过程,既是高校的责任和义务,也是全面提升高等教育质量的重要途径。”秉持这一指导思想,近年来,同济大学立足办学实际,积极致力于培育培养大学生群体的创新思维和创业精神,走出了一条具有同济特色的创新创业教育之路,取得了显著实效。

加强教学体系建设,培育激发学生创新创业潜能

课程建设始终是学校教育的基础。同济大学遵循“课程为核心、专题讲座为辅助、形势任务课为拓展、网络学堂为补充”的原则,不断推进创新创业教学体系建设。

同济大学重点改造和建设4-5门创新创业核心通识课程包,以创新创业实际需求为导向,引入首席教授负责制,由专业教师团队进行课程设置规划,实现跨学科专业合作。目前以公选课的方式开设相关课程126门,覆盖24个学院。2014年重点规划建设了《创新思维》、《创业基础》、《创新实践》、《创业法律》、《工程创新方法概论》5门核心课程。

探索“学时、学分、学程、学位”体系:自2006年起,同济大学启动大学生创新学分的认定,2010年起在培养方案中明确2个学分的创新能力拓展必修课,并出台学分认定的管理办法和细则。“学程”则以“大学生创新实践基地”、“创业谷”为依托,采用专家指导、讲座辅助、实践模拟、团队研讨等多种形式,帮助学生在学程期间内完成一项创新创业项目,学生在两年学程期内修满一定学分可获得“同济大学创业谷学堂结业证书”,并纳入学生档案。

学校还将在“工商管理”专业进行试点,通过转专业形式为学生量身定制,让立志自主创业的在校学生能获得相应的学位。最终实现同济大学的学生100%能有创新创业学时,10%能有创新创业学程,1%的学生创办优质的创业企业。

此外,同济还十分注重环境建设,以宽松的氛围营造激发创意创新潜能。学校新启动的建设项目,包括嘉定校区大量集中的建设,特别强调留出充分的公共空间,用作咖啡吧、休憩区等,促进师生平等随意的交流、切磋。

突出的例子是“中芬中心”。“中芬中心”是同济大学与芬兰阿尔托大学联合建立的国际合作平台。中心在内部空间设计上,尽可能地弱化等级次序,设有开放式的厨房和餐厅,倡导建立扁平的人际关系,没有领导、教授和学生的差异,每个人都是这里的主人,是创意创新火花碰撞的一分子。

“中芬中心”中心面向全校开设8门跨学科创新课程。一些课程采用“移动课堂”的形式来完成。“移动课堂”于2011年首次推出,到今年迎来第5届,每届“创新移动课堂”都会吸纳数十名来自校内外不同学科背景的学生参加,组成涵盖生活、环境、汽车、交通、智能、设计等主题的各种跨学科工作坊,在跨越国界的火车、游轮等“慢”交通上,完成必要的授课环节,并在宽松闲适的环境下,各小组成员相互协作,完成企业委托的创新项目。截至目前,创新移动课堂历经四年,已有180名来自校内外不同学科背景的学生途径6个国家、12个城市,行程50000多公里,与12个合作企业开展了20项创新话题的研究。

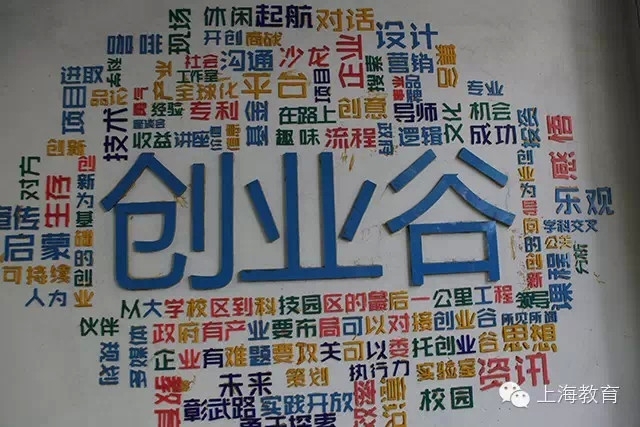

建设“同济创业谷”,铺平大学校区到科技园区“最后一公里”

当前,随着大学生科技新成果不断涌现,如何促进其成果转化?大学生创业经验少、资金匮乏,如何帮助他们成功实现创业梦?2013年5月,同济大学投入300余万元,将彰武路校区旧厂房改造成为“同济创业谷”,致力于弥补大学创新创业链条缺失环节,打通从大学校区到科技园区“最后一公里”。同济创业谷一期占地面积400余平方米。

创业谷迄今已发布5批项目征集公告,每次都能获得同济学子的积极响应。自2014年运营以来,已吸引全校28个院系超过400个具有“市场性、前瞻性、学科交叉性”的项目前来申报,通过评审考核,累计有4批111个项目团队签约入驻,近400名学生成为首批“创业谷会员”。这些学生有本科生、硕士生和博士生,覆盖了同济大学大多数的学科专业。特别令人欣喜的是,已有超过20个项目通过创业谷推介平台,实现实体化运营,争取融资482余万元;举办活动近200场,服务学生近万人次,吸引社会资金近4000万,支持学校创新创业教育的发展。

入驻同济创业谷的项目来源丰富,其中大部分是同济学子的自主创业项目,还有一部分是承接政府、企业及教师专利产业化课题,由大学生创新创业团队进行课题研究并提供解决方案或开发产品,倡导学生进行以创新为基础的创业和以创业为导向的创新,让大学生的技术与市场的需求真实对接,推动大学生创业企业解决社会“真问题”。将合适项目投入社会的“真市场”;通过与市场环境真实对接,帮助学生创新创业项目走出大学“阳光房”。

创业谷项目已被纳入同济大学人才培养体系中:将学生在创业谷的创新创业活动折算成学分,将教师辅导创新创业的活动纳入考核评价体系,激发师生参与创新创业的热情。此举被认为将从根本上改变学校的创业教育生态。

创业谷还与资本对接,成立了“同济创业谷专项基金”。积极整合政府资金、企业资金、社会基金、学校基金及创投基金,建立“同济创业谷专项基金”;通过创业谷项目“出谷考察”与科技园、风投机构“投资评估”同时进行的对接机制,与科技园区、风险投资机构等社会力量进行互补对接;形成“大学统筹、政府引领、企业示范、社会参与”的资金投入格局,针对大学生创新创业项目的不同阶段给予支持。每个入驻同济创业谷的项目团队只要在规定时间内选择性地完成听讲座、办沙龙等活动,就可以积分制的方式获得5000元左右梦想起航资金;发展到一定阶段后还将通过评审得到5到10万不等的支持;如果项目发展的顺利还将得到30万元以内的天使基金融资。

在未来,同济创业谷将开办“创业谷学堂“,每期历时2年,面向同济全校学生开放,每期招收800人。创业谷学堂将推出具有同济特色的创新创业课程包,该课程包由精品课程、众创课程、沙龙讲座和创业实践四大板块构成。精品课程将邀请国内外著名企业家授课;众创课程面向全体教师进行内容招标,倡导“专题式学习”。学生在2年内修满应修课程,获不少于20个学分,即可获《同济创业谷学堂结业证书》。

“让100%的同学参与创新创业课程,10%的同学参与创新创业实践活动,拿到创新创业辅修证书,1%的同学创办优质创业企业。”这是同济创业谷瞄准并继续为之努力的奋斗目标。

加强支撑体系建设,激励引导学生迈好创业第一步

对于真正具有创业潜质和创业基础的同学,同济大学从多方面努力给予实质性支持、鼓励和引导。实行弹性学制,允许同学因为创业暂时休学。成立“创业苗圃”,帮助大学生创业项目预孵化。2009年,同济大学在国康路创业基地设立了600平方米的大学生科技园创业苗圃,专门针对已有创业计划、尚需进一步了解和适应市场的大学生创业项目提供预孵化服务,可同期容纳40个项目团队入驻办公。入驻创业苗圃的项目可享用为期3至6个月的免费场地、办公设备、基础公共设施、创业导师个性化辅导、专人管理与服务,及各项咨询及代理服务。在这里,这些大学生创业项目能在正式注册成立公司之前,能够初步接受市场的检验。经过在创业苗圃的培育,不少具有市场前景的创新项目脱颖而出,成功创建公司。

创业伊始,同济学子即可申请学校的创业基金——上海大学生科技创业基金同济分基金,获得宝贵的启动资金。作为非营利性公募基金,大学生科技创业基金资助对象为本科四年级以上在读学生及毕业5年之内的大学生,资助方式为50万以内的股权资助(所占股权不参与分红)和20万以内小额免息贷款两种方式,资助期限为3年。为了更好地调动创业者的积极性,资助到期后退出及还款方式都很灵活。同济分基金自2006年成立以来,已累计资助137个大学生创业项目入驻,累计资助金1555万元。这些基金在公司成立2-3年左右会随着资助期满完全退出,退出率高达95%,实现了保值增值和良性循环。

2007年,同济大学科技园在校园周边的赤峰路和国康路基地分别辟出2000余平方米作为大学生创业的“孵化器”——大学生创业园,为大学生创业公司提供创业场地及全方位的孵化服务。同济科技园孵化器有限公司为大学生创业企业配备了联络员和创业导师,及时跟踪企业动态,还逐步搭建完善了投融资、项目申报、创业培训、人力资源、财务代理、中介服务、评优评先、市场推广八大服务平台,帮助大学生企业解决创业中的各种问题,快速孵化、成长与壮大。

当创业企业在园中孵化逐渐成熟,到大海中搏击风浪的时刻到来之时,同济分基金联合同济科技园和创业接力投资基金共同设立的“接力基金”又来到了创业者面前,首批资金5000万元。目前已投项目6个,其中5个为大学生科技创业基金会资助并孵化的早期项目,总投资额3310万元。其中包括上海同臣环保科技有限公司、上海檀风投资管理有限公司、上海同化新材料科技有限公司、上海同科生物科技有限公司等。

正是因为凭借其为大学生创业提供的优质服务,同济科技园2012年获共青团中央“全国大学生创业示范园区”授牌,同济大学创业基金连续获优秀“天使基金”表彰。

听听“创新创业”的过来人怎么说

同济大学2008届硕士毕业生 张文标

对于我们很多大学毕业生而言,创新或者创业的重点不在于研究出了某项新成果或开办了一家公司,更重要的是能培养锻炼出创新思维和创业精神,这才是保证我们实现梦想和个人价值的秘诀,让我们无论是就业、创业或者先就业再创业的同学们都能够在人生道路上走得更远,能让我们终身收益。

同济大学2008届硕士毕业生 贾梦虹

创业不会一开始就成功,中间一定会经历挫折和调整,最终的商业模式、盈利模式和你最开始设想的都会不一样。而企业的每一次调整、突破和成长,都是核心团队思路的调整,是核心团队在自我突破、自我成长,核心团队要始终保持开放的心态。

同济大学2009届硕士毕业生张霁婷

书到用时方恨少,多读一些看似无关创业的书,说不定某个时候就能帮上大忙。做事不能太功利,太功利往往会忽视略一些潜在的东西。创业之前,最好是能认清楚自己的能力,明确自己的定位,这样才不会盲目地做一些不适合自己做的事情。

同济大学2009届本科毕业生张楠

在开始的两年里,我们与超过30个运输企业和个体户谈判,解决货物长途运输及时安全的问题;我们跋涉4000公里在新疆驻扎半年,搜集最好的原材料;我们跑遍山东所有大的废旧机械处理厂,寻找便宜的可改造的生产设备;我们与地下钱庄谈判,让手里的承兑汇票安全变成流动资金;我们完善公司的管理制度,让每一位团队成员心往一处用、劲往一处使。

|